Quest’articolo nasce da uno spunto accolto dopo il 3 novembre, all’apparizione sul Corriere di un articolo firmato da Milena Gabanelli e da Simona Ravazza per la rubrica Dataroom, dal titolo clickbait: “Carceri: perché il 70% dei detenuti torna a commettere reati“.

Il contenuto generale espresso dalle autrici ha suscitato il nostro imbarazzo a tal punto da trarne spunto per scrivere due righe a riguardo: infatti attraverso le proposte delle due giornaliste possiamo fare luce su alcune delle nuove forme di governo della popolazione, nello specifico di quella detentiva, non solo carceraria.

Con questo termine, forse altisonante, si considera la gestione del potere come un processo di distribuzione di flussi di vario genere – in questo caso di persone – che possono essere considerati di volta in volta come consumatori, forza lavoro, marginali, eccedenti, eccetera.

La detenzione, fenomeno che di questi tempi si espande a macchia d’olio, non può essere letta come un in sé, ma dev’essere considerata all’interno di queste dinamiche di flussi, dunque si configura con e in funzione delle altre istituzioni, leggi, spazi, dispositivi.

Un esempio concreto e di aiuto può essere immaginare la reclusione in cerchio con gli altri strumenti che lo Stato, tramite i tribunali, le questure o altri agenti, dispone per il ripristino dell’ordine: in elenco sparso le forme di allontanamento, DASPO urbani, misure restrittive cautelari, sorveglianza speciale, firme, multe, eccetera, ma anche i centri di permanenza e rimpatrio o le frontiere.

È evidente come nessuno di questi strumenti possa essersi formato separatamente: bensì è nelle zone di relazione tra le varie forme che vengono a formarsi con le loro somiglianze e differenze. Si tratta di una prassi generativa non solo – per così dire- sociologica, ma anche del diritto.

Questa premessa teorica non deve mandarci fuori di strada, poiché di fatto poi nessuno, in primis queste due giornaliste, concepisce la detenzione in maniera isolata: nel caso loro – vedremo più tardi come – abbiamo a che fare con un calco delle teorie marginaliste, dove ogni cosa (in questo caso prigioni, o meglio i detenuti) è concepita in termini di costi. Quindi il problema della recidività, opposto del reinserimento, è concepito nella mancanza di lavoro nelle carceri, che tra l’altro aumentano i costi pro capite che lo Stato affronta.

Isolati, nella pratica, sono solo i detenuti a prescindere dalla condanna, considerati meno di zero, così da mettere in ridicolo qualsiasi posizione anticarceraria, schiacciata dal letamaio politico e giornalistico dominante.

Quando si parla di posizioni contro il carcere, è bene distinguerle dalle retoriche umanitarie, che condividono l’assunto che “non ci sono soldi“, e che sono costrette nell’abito del volontarismo – che occultano forme di sfruttamento economico e disciplinamento come quelle proposte nell’articolo. di fatto le autrici, ma tutta la sinistra istituzionale potremmo dire, sono a favore di forme alternative in maniera generica ma non mettono in discussione l’esistenza in sé del meccanismo repressivo.

È necessario quindi, per rispondere al fuoco nemico promosso dal giornaletto sopracitato – da sempre house organ di tutti i governi, a prescindere dai colori – un processo preliminare di smascheramento della retorica utilizzata prima di parlare in termini reali di detenzioni, in Italia e anche nel qui Torinese, consci tuttavia che raccontarne le storie dall’interno non basta se non a montare la rabbia.

Cogliamo quindi l’occasione di questo spunto del Corriere, di cui non sentivamo certamente bisogno, per un discorso tuttavia necessario.

Questo contributo ovviamente non si pone l’obiettivo di interloquire con l’autrice stessa né di aprire un dibattito “pubblico” con gli stessi ponendosi su uno stesso piano di legittimità: I nostri lettori possono già immaginare quanto scarso sia l’interesse a riguardo.

Meglio tacer …che aprir bocca

La signora Gabanelli era già intervenuta altre volte sul tema presentando una proposta simile già nel 2015, ricevendo già numerose critiche.

Non tutte queste critiche possiamo considerarle essere totalmente condivisibili, tuttavia ciò che conta è che nel frattempo sono stati fatti diversi passi in avanti a favore della repressione, nei termini di potere alle questure, aumento delle pene anche per piccoli reati, retorica securitaria eccetera.

Grazie alla volatilità con cui le notizie viaggiano ogni giorno, Gabanelli è tornata in pompa magna presentando la settimana scorsa l’articolo sul corriere, andando ospite il giorno stesso al tg di la7 per esporre al pubblico le sue idee progressiste per il miglioramento del funzionamento dell’istituzione.

Che scenario raccontano? Analizziamo passo per passo i contenuti:

In primis vi è un presunto ritardo dell’Italia rispetto agli altri paesi europei in materia detentiva: ma per quali motivi? Tasso di popolamento delle carceri? Tasso di sovraffollamento rispetto alle strutture? Gestione dei detenuti? Niente di tutto questo ovviamente.

Secondo le giornaliste, il problema principale del carcere italiano, messo accuratamente in evidenza dalle loro statistiche, è quello dell’inserimento dei detenuti in un percorso lavorativo, come soluzione al problema del reinserimento e deterrente alla recidività.

Novità delle novità, il percorso del carcere non farebbe altro che, al suo termine, rimettere in libertà persone annichilite e distrutte, escluse da un qualsiasi tessuto del reale e che tra le altre cose rimettono spesso piede in carcere (circa il 70% – sottolineano dei non inseriti nel “circuito produttivo”, di fronte a quell’ 1% recidivo che invece era stato inserito nel mondo del lavoro).

Questo si traduce nel problema, prevedibile per chi riconosce le sirene neoliberali, dei costi eccessivi per la cosa pubblica. La verità ultima – sembrerebbero suggerirci tra le righe – non è che bisognerebbe intervenire sul carcere, quindi spenderci soldi, ma che invece questo sia un costo eccessivo per il sistema italiano: questo eccessivo costo non è affibbiato alle strutture (oltre la metà della spesa carceraria) ma è il costo per detenuto ad essere oggetto di critica. E menomale che le giornaliste stesse sottolineano il dovere costituzionale del reinserimento (sic!).

Cosa fare quindi? Trasformare il mondo del carcere su misura per il mondo del lavoro – che per occhi allenati sono in fondo già la stessa cosa – trasformare quindi l’esperienza detentiva in una fucina di lavoro sottopagato, quindi ultraproduttivo.

La storia ce lo insegna – ma le giornaliste si guardano bene dal dirlo – che questo restyling del mondo carcerario non potrà mai essere realizzato col solo ingresso di cooperative, o società di capitali o con proposte esclusive del mondo della manutenzione carceraria, ma vuol dire attaccare direttamente il capitale, l’unico capace di grandi trasformazioni strutturali e di poter generare profitti su larga scala.

Concludono Ravizza e Gabanelli che proprio questo meccanismo potrebbe salvare la povera Italia dai problemi – secondari evidentemente – di sovraffollamento che la corte europea ci contesta, esempio vivido per quanto parziale.

Cosa ne può pensare la politica? Il ministro della giustizia Bonafede – noto più per la sua furbizia che per la sua sincerità – si dichiara assolutamente a favore. Ma d’altronde c’era da aspettarselo, e non solo dall’ambiente grillino noto per le sue tendenziose posizioni. Per certi versi infatti, la retorica messa in campo dalle giornaliste, che potremmo accomunare tout court alla sinistra istituzionale, solita a farle dei plausi, non si pone in rottura con l’ordine delle cose – le stesse sottolineano di voler allineare il sistema punitivo italiano a quello usa e nordeuropeo – ma nemmeno con il proprio passato storico-politico: gli eleganti riferimenti all’ordinamento penitenziario così come alla costituzione, in modo di porre la questione nei termini di una questione sociale – solo in apparenza – evidenziano il background produttivo e la sacralizzazione del lavoro salariato – a prescindere dalla retribuzione, dalle garanzie o dalle modalità – tipica di questi ambienti.

Il ragionamento introdotto, o meglio la sua ossatura, fuori da ogni retorica, dice chiaro e forte che “non ci sono soldi”, che non vanno chiesti e che bisogna lavorare sui comportamenti dei detenuti invece che offrire loro alternative in termini di welfare. Da questo punto di vista, siamo perfettamente in sintonia coll’eterea età dell’oro del diritto incarnata da “Stati Uniti e Nord-Europa”. Siamo poi sicuri l’Italia sia così all’indietro?

Quello che è davvero – o sta diventando – il carcere

Infatti, una cosa che l’Italia ha in comune con alcuni stati dell’Unione Europea è la crescita enorme del numero di persone recluse: da 53mila a 60mila nei 2000, ma nel 1990 erano la metà. Così come conta un tasso di sovraffollamento che in alcuni poli arriva quasi al 200%. Ma il problema, si diceva, sono i costi per i detenuti.

Sulle nuove forme di governo del carcere ha scritto delle pagine chiarissime la sociologa Sassen nel suo libro espulsioni. In particolare si sofferma sugli Stati Uniti e, in misura minore nel Regno Unito, ma concorda nel ritenere la detenzione una delle forme localizzate di questa tendenza sotterranea e globale di gestione della popolazione in eccesso : in una fase storica dove il capitalismo è arrivato ovunque e non esistono più territori da colonizzare, gli orizzonti non sono più quelli di riunire tutti sotto un unico cielo ma gestire quel “più” di popolazione che non può entrare nel sistema produttivo o non può godere dei benefici che il capitalismo avanza per pochi, e sono dunque attraversate da dispositivi disciplinari e modalità di assoggettamento, sfruttamento e guerra tra poveri.

Sassen prende in considerazione tre elementi fondamentali nel suo discorso: l’aumento della popolazione carceraria, l’aumento correlato di misure correzionali prolungate o altre misure restrittive, e il processo di privatizzazione delle prigioni e dei servizi carcerari.

Alle prime due contribuisce il discorso securitario di cui abbiamo già fatto accenno, che è un meccanismo di installazione della paura e mediatizzazione del disordine che legittima politiche d’intolleranza verso comportamenti nemmeno criminali.

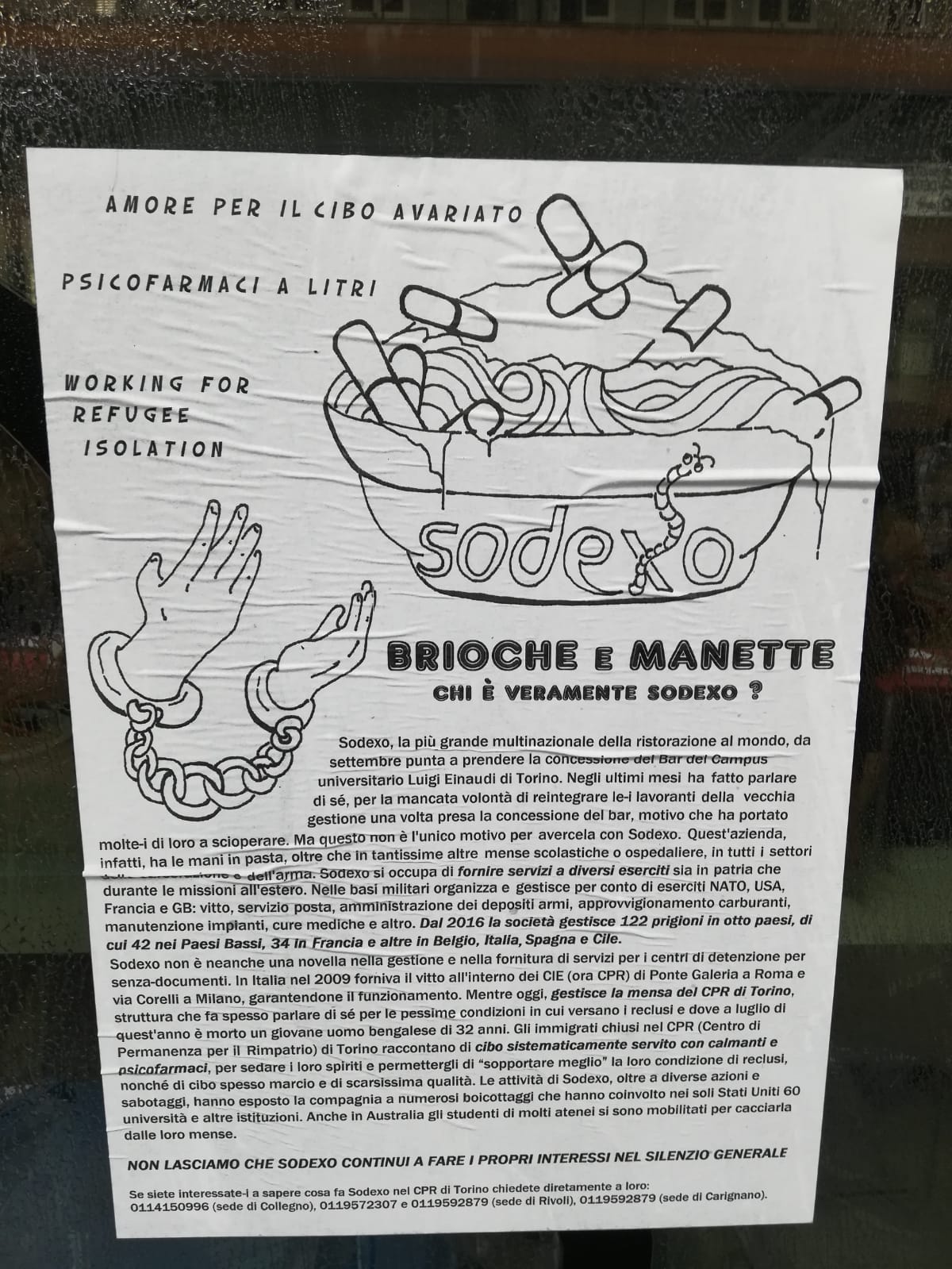

Infine l’ultima, associabile concettualmente a quella ristrutturazione burocratica sopracitata, nel caso statunitense è anche molto prigioni private, ma le stesse imprese private che operano lì sono attive anche in Europa e in Italia come la pluricitata Sodexo sotto varie forme: carceri interamente gestiti da privati, appalti di servizi quali istruzione, sanità, trasporti e alimentazioni.

Potete immaginare quanto altrettanto forte sia l’attività di lobbyng, trattandosi di gare d’appalto.

Le prigioni diventano di giorno in giorno un modo come un altro per fare soldi, per fare business: ed in questo schema può aggiungersi l’insediamento di fabbriche o luoghi di lavoro all’interno delle carceri. Molte negli stati uniti obbligano i detenuti a lavorare se ritenuti in condizione per farlo a livello fisico, con salari da fame. Qui rientra la similitudine col discorso delle due giornaliste, anche se non si parla di obbligo a lavorare.

Il caso di Torino

Risulta ancora più macabro questo articolo per chi conosce anche soltanto la condizione dei detenuti nel Torinese.

Il comportamento delle forze dell’ordine nei centri detentivi è spesso definito come arbitrario, cioè free-form, e tenuto a conformarsi a dei regolamenti che danno solo indicazioni generiche di condotta: questa arbitrarietà non si traduce in comportamenti differenti, ma spesso in una vera e propria prassi di repressione muscolare e non denunciabile.

La stampa italiana lascerebbe volentieri certe indiscrezioni nel dimenticatoio, salvo essere costretta a rigurgitarle di tanto in tanto: è recente la notizia che il garante dei detenuti di Torino ha denunciato 6 agenti colpevoli di violenze verso i detenuti della sezione sex offender, tipologia di criminali che, secondo la retorica dominante, valgono nulla e andrebbero di volta in volta messi al rogo, castrati chimicamente o altre corbellerie simili.

Il fatto stesso che questi agenti del penitenziario siano molto giovani evidenzia un altro elemento interessante – di cui potremmo discutere successivamente – incentrato sull’ideologizzazione delle forze di polizia, da funzionari a veri e propri esecutori del potere politico. Il sociologo francese Wacquant ha scritto pagine brillanti a riguardo, evidenziando la continuità che esiste tra l’azzeramento delle forme di welfare e le paranoie securitarie conseguenti, dove la polizia diventa un elemento nella riorganizzazione burocratica dello stato neoliberale, che sopperisce al welfare incrementando la centralità del sistema punitivo.

Su questi fatti anche l’accademia torinese si è espressa con un comunicato di solidarietà alla garante firmato da decine di professori e ricercatori di diritto o di sociologia. Il problema però è parlare di questi casi come di “eccezionalità”, nel momento in cui diventano sempre più normalità, quotidianità.

Si parla di vessazioni quotidiane quando parliamo ad esempio dei centri di permanenza e rimpatrio, dove all’ordine del giorno vige una dialettica mediatica che oscilla tra le rivolte dei detenuti e l’utilizzo della celere per reprimere l’ordine, a dispetto della somministrazione di psicofarmaci nel cibo fornito da sodexo, come denunciato dagli stessi detenuti, oltre a carenze ed inefficienze generali dei servizi svolti.

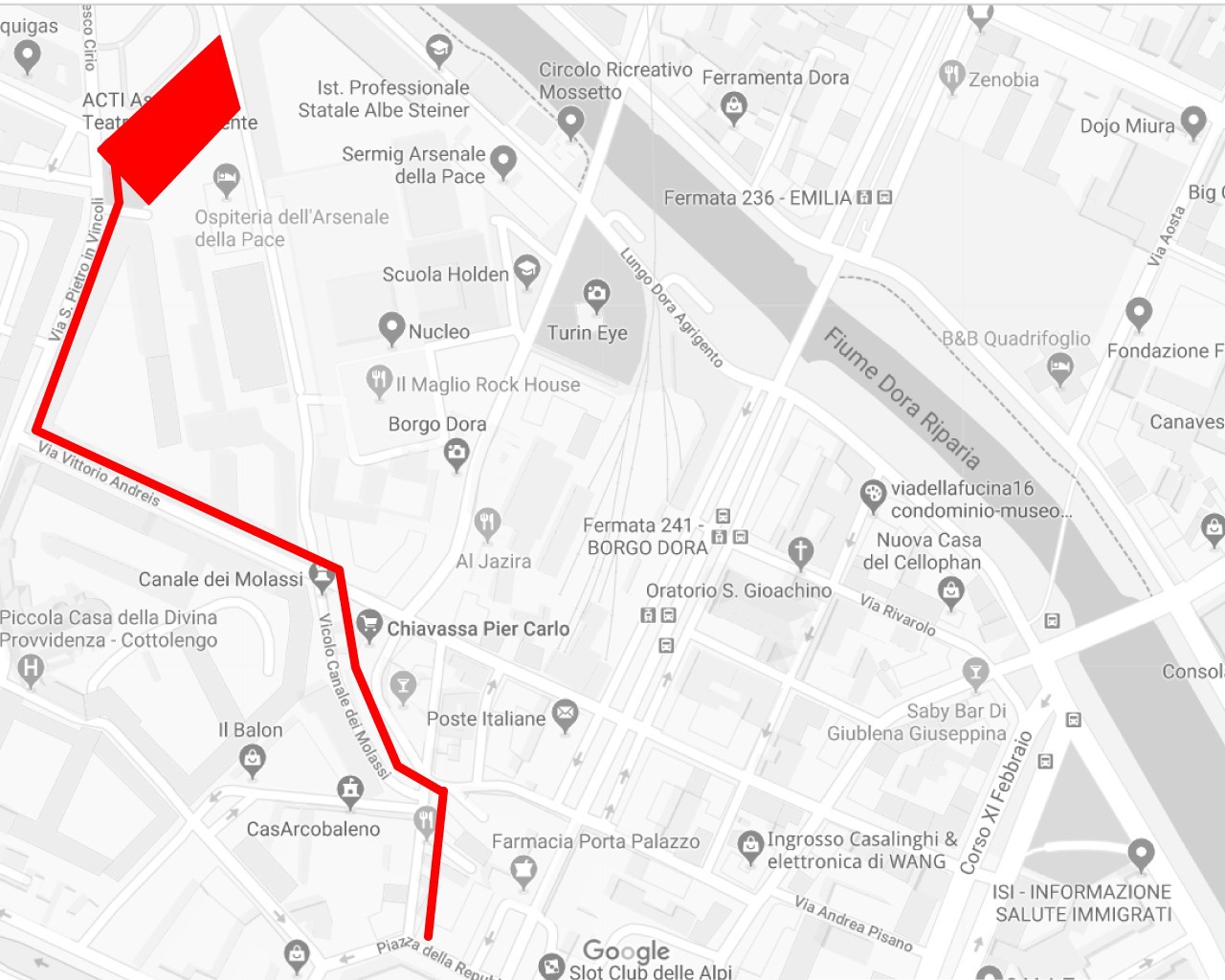

E nonostante alcuni casi eclatanti che riescono a far parlare di uno spazio concentrazionario all’interno delle narrazioni mainstream, è bene ricordare come ad inizio 2019 la procura abbia costruito un terrificante impianto accusatorio dal nome Operazione Scintilla, attraverso cui la lotta ai centri di detenzione è stata delegittimata con l’accusa di associazione sovversiva, arrestando numeros* compagn* torinesi e sgomberando l’Asilo di via Alessandria.

Alla rabbia , oltre che per lo sgombero dell’asilo occupato, sede – secondo i giornalari – di questa cellula terroristica No-CPR, sono seguite numerose manifestazioni dove il piglio poliziesco non si è arrestato e ha fatto altri arresti: tra questi c’era anche Amma, arrestata il 20 settembre per il corteo di febbraio, che ha scritto questo testo dove denuncia le torture da parte delle forze dell’ordine : https://roundrobin.info/2019/10/un-testo-di-amma-dalle-vallette/

Le violenze su Amma danno però rotondità all’immagine complessiva fin qui descritta: questa violenza arbitraria che non risparmia nessuno non può certo che esprimersi in maniera ancora più feroce verso coloro che hanno deciso di opporvisi nella maniera più limpida.

Cosa fa schifo di tutto questo discorso: fine primo tempo

Questi dati sembrerebbero dirci come il meccanismo disciplinare e repressivo messo in campo, nonostante la brutalità raggiunga risultati deludenti anche per chi applica questi dispositivi senza scrupoli.

Bisogna distinguere due significati che vengono dati dai dominanti sull’esperienza detentiva: se il primo potrebbe essere l’effettivo annientamento dell’individuo, che viene considerato uno scarto, o meglio uno stigma sociale, allo scopo di perpetuare l’ordine vigente, dall’altro la retorica dell’assistenza e del reinserimento rinforzano questa logica, riversando la “colpa” sui soggetti carcerati. Nessuna novità dai tempi di Alex de Large dunque, tuttavia la realtà assume nuove forme che superano l’obsolescenza della pellicola e i limiti della finzione, strappando alla pellicola la realtà della sofferenza e della brutalità.

È compito nostro strappare via dal reale tutta questa brutalità.